“乡亲们,我们村千亩优质水稻开镰啦!”金灿灿的稻田里,举着稻穗的人们脸上洋溢着丰收的喜悦。这是徐州报业传媒集团主创的微电影《一把镰刀》中的一个镜头。该片于10月20日杀青,经过后期的精心制作,在2022年元旦正式向全网发布。

《一把镰刀》是徐州报业传媒集团继2021年7月推出微电影《一把铁锤》后的又一部融媒作品,以睢宁县邱集镇仝海村的真人真事为原型,反映乡村振兴中的党员干部带领全村人民脱贫致富、创业创新的历程。

拍摄现场

“锤头镰刀寓意党的指引”

《一把镰刀》剧本由报告文学《仝海请回答》的主要作者、睢宁籍知名作家陈恒礼和艾丹创作,全剧时长20分钟,分洪海村“黄莲沟”、制种水稻田头、洪海老村部、洪海新村部等12幕。联合出品单位为徐州市手创者文化传播有限公司,支持和协拍单位为睢宁县邱集镇党委、政府,睢宁县古邳镇党委、政府。

剧中洪海村即仝海村在历史上十年九涝,洪水泛滥时一片汪洋大海,因为有仝姓人家入住最早,村子就叫仝海,又被村民称为苦海、穷海。经过2012年以来的脱贫攻坚,2021年,仝海村已入选全国乡村特色产业示范村。

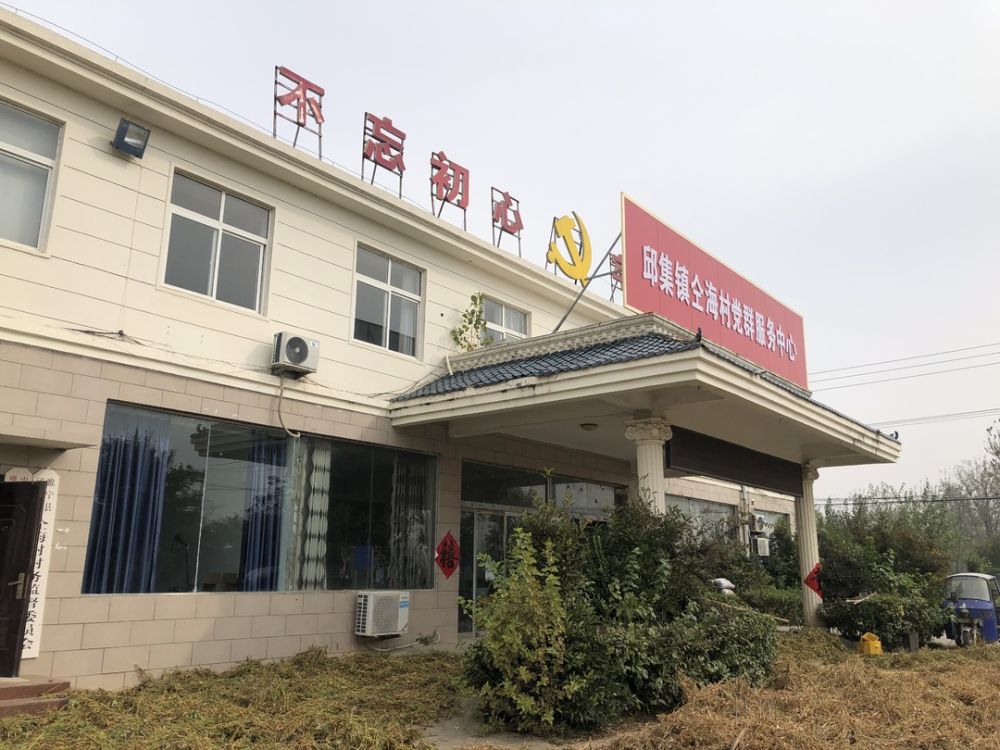

仝海村村部

“我是2021年春天来到仝海村深入生活的,在与党员群众相处中,深深地为大家的奋斗精神而感动,也为新时代仝海的新气象而欣慰。”陈恒礼说,“长篇报告文学《仝海请回答》出版后,很快被省委宣传部列为江苏省重点出版物。接着,在徐州报业传媒集团的策划与支持下,微电影《一把镰刀》完成,成为《一把铁锤》的姊妹篇。

“《一把铁锤》和《一把镰刀》两部微电影中的锤头和镰刀,寓意着党的指引。”做过多年记者的陈恒礼接到《一把镰刀》的编剧任务后,称赞徐州报业传媒集团“创意思想深刻,融媒特色鲜明”。

据两部微电影的制片人王耀介绍,《一把铁锤》已于11月获得由江苏省新闻工作者协会主办的“庆祝建党百年融媒体精品案例征集评选”优秀案例。该片改编自我市青年作家风来满袖的剧本《铁心向党》,记述了陇海铁路工人大罢工导火索“八号门事件”的经过,再现了姚佐唐从一名学徒走向革命道路直至英勇就义的光辉人生。

传统媒体触影“可圈可点”

以打镰刀为生的党花一家人在新农村建设中的思想升华、投身改革为主线,《一把镰刀》 通过12场戏呈现了农民兄弟凭借奋斗收获美好生活的经历。为更好地呈现主题,开拍之前,剧组面向社会海选主演。

海选消息在徐州报业传媒集团新媒体矩阵发布后,收到了来自全国各地50多名表演爱好者的报名信息。剧组最终选定了3名具有专业表演功底的演员和徐州报业传媒集团的青年记者团队,共同组成本次微电影的演员阵容。

“演出中,3位主角经验丰富,对角色把握到位。徐州报业传媒集团视觉新闻部的多名记者担纲了制片、导演、演员的任务。”导演胡泽丘说,为体现片子的年代感,剧组分别在原徐州市桑蚕场旧址、徐州记忆博物馆、睢宁邱集镇等多地取景拍摄。

拍摄现场

“作为祖辈硕果仅存的遗产,一把镰刀本是用来土里刨食、收割庄稼、填饱肚子的最简单农具,从某种意义上来说也是一部家族的血泪史。百年沧桑,镰刀早已锈迹斑斑。没想到的是,新的时代它却新发于硎。”看完样片,学术顾问田崇雪教授说,“微电影《一把镰刀》以党花为叙述对象,书写出新一代大学生敢想、敢干、好问、多思的时代特征,整部影片从表演到配乐到主题歌,虽然还显稚嫩,但也可圈可点。”

联合出品单位、市手创者文化传播有限公司负责人张立新说:“在建党百年之际,影片通过沉浸式情景,弘扬和推动红色文化的传承,新颖的形式受到社会关注和好评。今后我们还将继续探索,为徐州文化建设尽绵薄之力。”

“要么不干要么全心干好”

《一把镰刀》中洪海村支部书记党花的原型为仝海村的村会计王翠。在微电影拍摄中,王翠热情地为青年演员们示范收割、铲米的动作。王翠2010年前一直在南方打工,后返乡投身家乡建设,2020年在村“两委”换届时被推选为副主任。

党花(右)扮演者与原型王翠(左)

王翠介绍:“仝海村突破方向就是种好优质水稻,生产生态大米。全村栽稻4800多亩,仝海因水稻而发家,也因水稻闻名遐迩。2012年省委驻村扶贫工作队到来后,为村里建了10幢养猪场、18幢养羊场,建起了新村部大楼。借这股东风,村里把养猪场租给村民,年收入30万元;把养羊场也租了出去,年收入9万元。村里还自筹资金1千万元建起了股份制的仝海米厂,使村集体由零收入发展到现在的超百万元。”

2021年秋,《一把镰刀》摄影组在拍完仝海村收割的最后一个镜头后,又到村中的米厂取景。仝海米厂法人代表夏永介绍,这座拥有6千平方米的现代化工厂筹建于2016年,2017年正式投产,可日烘干水稻12万斤,日生产300吨四个品牌的仝海大米,畅销大江南北,为村集体经济年创收近200万元。

拍摄现场

“仝海人用镰刀描绘富饶的田野,跟着党走,把幸福拥进怀抱。”影片在陈恒礼作词的《仝海之歌》中徐徐落幕。听着熟悉的旋律,仝海村党员干部感慨道:“要么不干,要么就全心干好。我们村干部给自己定的决心就是,回报父老乡亲和组织上的信任与培养,为村民服务,为水稻服务。”

新华社客户端江苏频道编辑:严悦嘉